田 中 陽

理化学研究所生命機能科学研究センター集積バイオデバイス研究チーム チームリーダー 博士(工学)

1980 年大阪府生まれ,東京大学工学部卒業。2007 年に東京大学大学院工学系研究科で博士(工学)の学位を取得。その後, 東京大学研究員, 助教を経て, 2011年より理化学研究所ユニットリーダー(着任当時, 現在チームリーダー)として研究室を主催。生物と機械を融合した新機能デバイスの開発を進めつつ, 研究所内外の生命科学研究を進めるための各種装置・機器の開発や応用・実証研究に取り組んでいる。

限りある埋蔵資源に依存した火力や原子力といった既存の発電方法に代わる, クリーンで安全な発電方法の開発が急がれています。しかし,水力,風力,地熱,太陽光などのいわゆる自然依存型発電は, 地形や気象に左右され, 安定供給が難しく, また環境破壊の問題なども指摘されています。

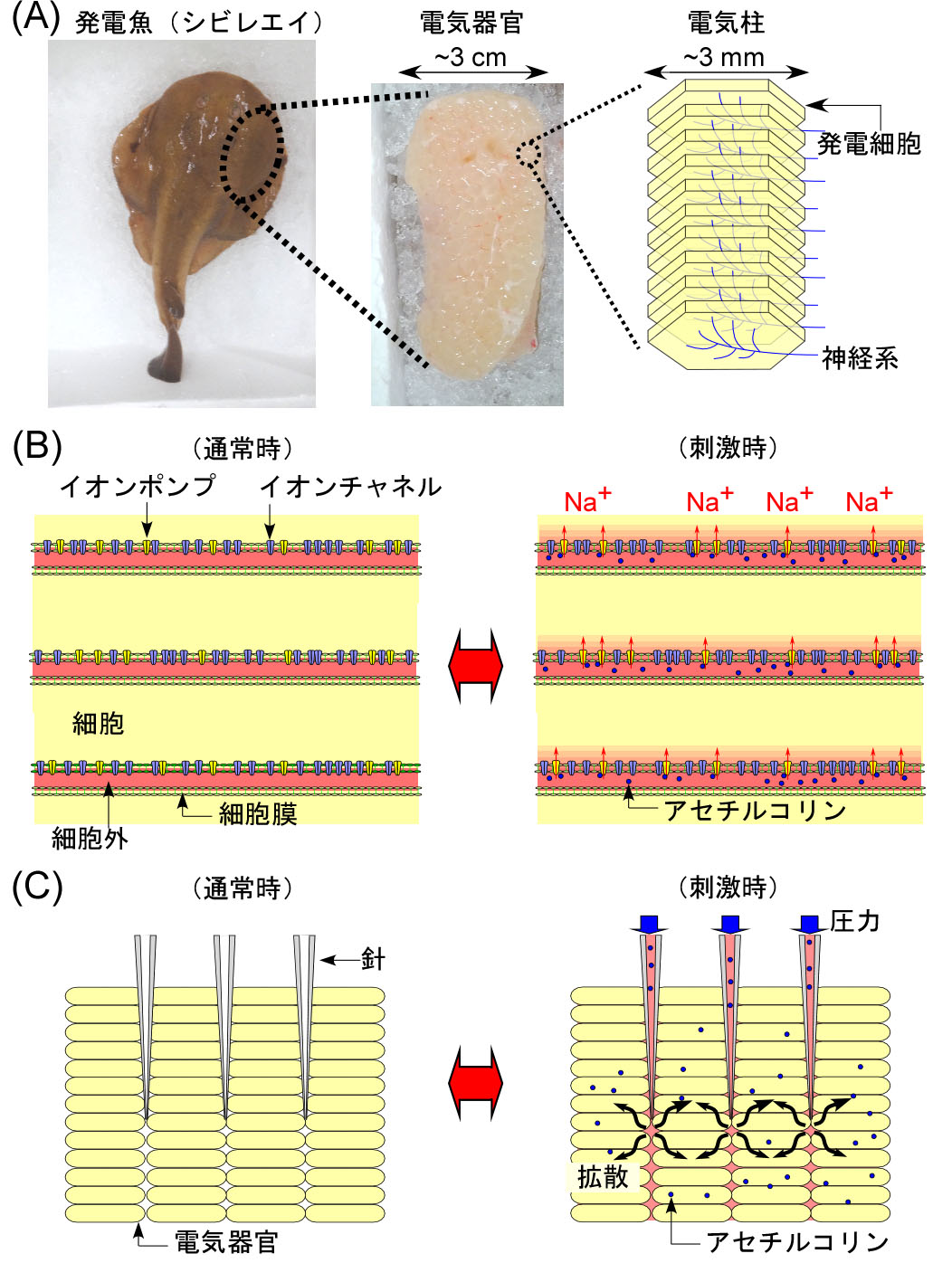

一方で自然界に目を向けると, “発電魚”と呼ばれる, 電気を発生する生物がいます。その中でもとくに強い電気を出すことで知られるシビレエイに代表される強電気魚は, 体内の電気器官で効率的な発電を行っています。その構造と原理を図1A, Bに示します。刺激されないときは細胞膜に存在するタンパク質の一種であるイオンポンプが化学エネルギーであるATP(アデノシン三リン酸)を使って, 膜の間で電位差を生み出しています。ここで, 神経から出された刺激物質アセチルコリンが細胞膜に存在する別のタンパク質であるイオンチャネルを刺激すれば, 細胞外のナトリウムイオン(Na+)が膜の間を移動し, 電流が発生します。細胞膜へのタンパク質の集約によって電流が増加, 細胞の直列積層により電圧が増加しています。このような“大規模集積構造”は天然にしか存在せず, 現在の技術では人工的に作ることはできません。

筆者らは, これまで生物の細胞・組織機能の機械システムへの実装技術を開発してきました。 栄養・酸素という化学エネルギーのみで機能発現でき, 材料は自然に還元されるという点で, 生物を材料とする機械は一つの理想形です。乗り物の歴史において馬から馬車を経て自動車が発明されたように, 生物機能と人工物の融合デバイスはそれ自体の有用性のみならず理想の機械設計を見据えたモックアップとしてもきわめて重要と考え, 筆者らはマイクロ流体デバイス作製技術に立脚した様々な生物機械融合デバイスを開発してきました。この考え方を応用することで, 高効率な発電が実現できるのではないかと考えました。ただ問題は, いかに複雑な神経系を人工的に再現するかですが, 今回, 図1Cのように, シリンジ針を擬似的な神経システムとして, 圧力によって物理的にアセチルコリンを器官全体に拡散させる方法により発電を制御する手法を考案しました。本記事では, その実験の内容について紹介します。

2.シビレエイそのものの発電性能の計測

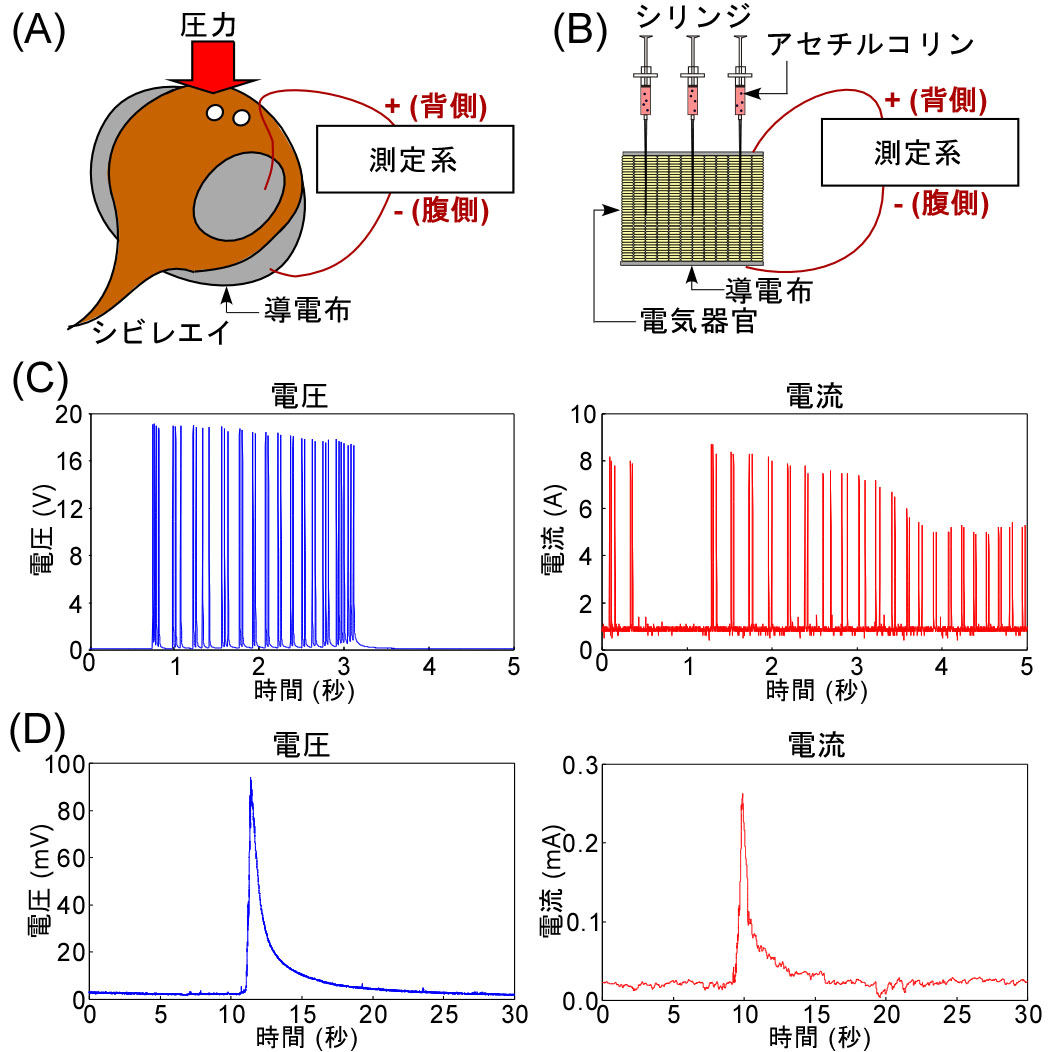

筆者らはまず, シビレエイ自体がどれくらいの発電を実際に行っているか計測する実験を行いました。シビレエイは飼育が難しく, 捕獲後長時間経過すると弱ってしまうため, 捕獲直後の新鮮なシビレエイを用いました。シビレエイは外敵などに対する防御の手段として電気を発生することが知られており, 物理的に刺激すれば電気を起こします。

今回, 図2Aのように電気を通して,かつシビレエイが動いてもフレキシブルに変形でき, 広範囲からの電気を集約できる導電布を電気器官がある部分に貼り, シビレエイの頭部を手で継続的に圧迫刺激してその電気的応答を計測しました。結果を図2Cに示します。電流が発生している時間自体は非常に短いですが, パルス状の電流が測定されました。最大19 V, 8 Aの計測値は一般的に非常に大きいものであり, このパルス電流を利用して小型のライト(LED)を光らせることやコンデンサに蓄電することも可能でした。さらにコンデンサに蓄電した電気エネルギーを用いてLEDを長時間(10秒程度)点灯させることや, 小型のおもちゃの車を少し走らせることもでき, シビレエイの電気で電気回路を駆動させたり, 様々な電気器具を機能させたりすることが可能であることが実証できました。

3.電気器官を化学刺激した場合の発電性能の計測

前項の実験はシビレエイそのものの能力を使っていますが, むろん発電そのもののタイミングは生物の意思によるものですので制御できません。本研究では人為的に発電をコントロールすることが目的ですから, その可能性を検証するために, 図2Bのように, シビレエイから取り出した電気器官へのアセチルコリンを用いた化学的刺激による発電の能力を計測しました。本実験では, 電気器官を前項の実験と同様に導電布で挟み込みました。背側(上, 正極側)と腹側(下, 負極側)に電極を通して電気測定系に接続しました。この状態で背側からできるだけ組織を傷つけないように細いステンレス製の針を7本挿入しました。針にはシリンジを接続し(容量は1本あたり0.25 ml), アセチルコリン溶液を手で押して組織内に導入しました。アセチルコリンの濃度は1 mMとしました。このときの電気的応答の計測結果を図2Dに示します。結果として, ピーク電圧は91 mV, ピーク電流は0.25 mAと, シビレエイそのものに比べれば低いものの, それよりかなり長く(1分間以上もの間), 電流が継続して流れることが確認できました。一方で, アセチルコリンを含まない液体の注入では電流は発生せず, この現象はアセチルコリンの組織内拡散によるものといえます。また, 電気器官を洗浄すれば, 再び電流が発生することから, 電気器官が摘出後もある程度は機能を保つことができ, 繰り返し使用できることもわかりました。さらに, 針の本数を増やしていくと並列効果により電流が増加することも確認でき, 1個の電気器官で最大で0.64 mA(20本刺した場合)となりました。なお, 1日以上経過した後でも発電量は下がるものの, 電流の発生自体は確認されました。このようにして, 化学物質であるアセチルコリンをトリガーとして発電するしくみの検証ができました。

4.直列型発電機の作製

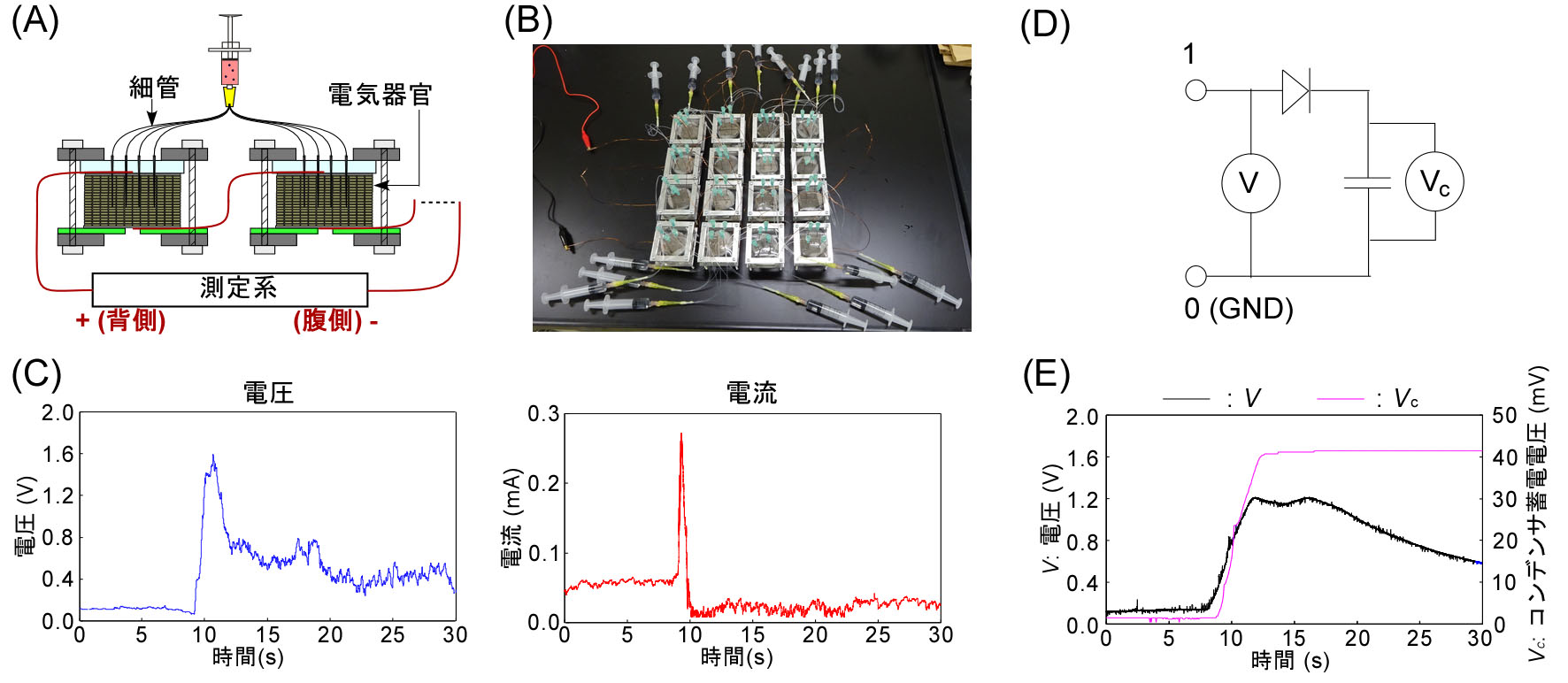

前項の実験により, 化学物質を人為的に与えることで発電が可能であることが示されましたが, むろん個体により電気器官の大きさも異なり, 発電量も小さくまた不安定です。そこで, これを増大させかつ安定させるためのデバイスを開発しました。

図3A, Bに示すように, 電気器官を3 cm角にカットして, これを金属の枠やラバー等を用いて固定し, これをひとつの発電ユニットとして, 直列に並べることで電圧を増大させる設計としました。器官や針を固定することで物理的, 電気的にシステムを安定させ, 発電量の変動やノイズを抑えるという効果もあります。発電の結果を図3Cに示します。ユニットを16個接続することで, 最大電圧1.5 V, 最大電流0.25 mAの発電量が測定されました。電流は前項の実験とほぼ変わりませんが, 電圧はおよそ直列個数分だけ上昇したといえます。

なお,電気回路を駆動するには最低でも1 V程度の電圧が必要です。今回, これを超える電圧(およそ乾電池1本分)が得られたため, 回路に電流を流せるかどうかの実験も行いました。図3Dのように, 発電機を含む電気回路を構成し, コンデンサによる蓄電検証実験を行いました。図3Eに示すように, アセチルコリンによる発電の直後, 発生した電力は一部がコンデンサに蓄電されることが実証され, これにより電気回路に電流を流せることが証明されました。

5.今後の期待

人類は, 半導体などの無機物を使った科学技術は発展させてきましたが, 生物系の有機物を使ったものはまだまだ遅れているのが現実です。今回紹介した実験では, シビレエイから切り取った電気器官を使いましたが, 今の技術ではこれを人工的に作り出すことはできません。電気器官というよりも, その一部である細胞膜やタンパク質ですら完全な形で作り出すのは非常に難しいです。したがって, 細胞膜から細胞を作り上げ, それをシビレエイのように1000層近く積層させるのは, 現時点では不可能です。今後は, 例えば細胞膜やタンパク質の再構成手法とマイクロ・ナノ技術を融合していく必要がありますし, 燃料となるATPをいかに大量供給していくかという課題も残っています。また,セルロースを遺伝子組換えバクテリアに分解させ, ATPを大量に合成させるというような手法も検討していく必要があります。

このような様々に課題は残っていますが, 本実験の成果はATPエネルギーのみで実現できる高効率発電機に向けた第一歩であるといえます。その先の大きな発展に向けてまだ端緒についたばかりではありますが, ATPは生物には必ず含まれ, 生物が関連するあらゆるところに存在します。 将来的には, 生体内はもちろん, 農作物や排水など, 様々な環境下に存在するATPやグルコースを利用した微小エネルギー駆動型の環境発電機やセンサーなど, 様々な応用が期待されます。